Das Zentrum der Ausstellung ist keines.

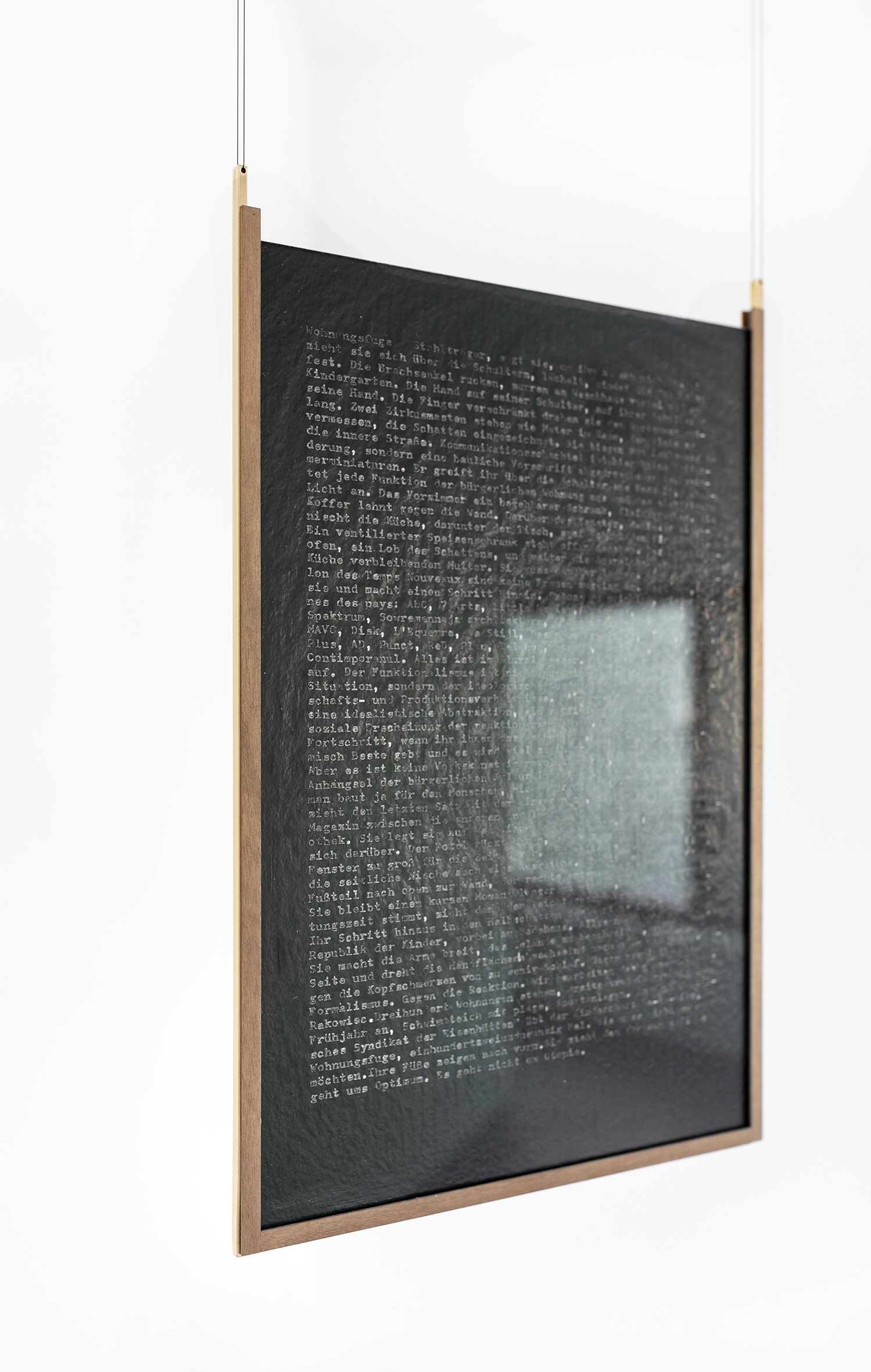

Man sieht: zwei Acrylglaskästen, 8cm tief; im linken eine Textarbeit, die in ihrem Beginn einem Rhythmus folgt, in dem sich Begriffe der Standortbestimmung in der Überlagerung von Informationen sukzessive gegenseitig auslöschen. Hier. Dort. An. Bei. Hiert. An. Bei. Aniert. Bei. Auf zwei Messingstäbchen hängt das was man nennen kann: Code, Notationssystem, Regieanweisung für gesprochene Ausstellung, Waldspazier-, Tauchgang, Raumverortungsversuch.

Im rechten zwei Blätter, ebenfalls auf Messingstäben raumlassend. Das hintere scheint mit einem Text durch das bewusst dünn gewählte Archivpapier des vorderen, lässt sich aber nicht lesen. Das vordere Blatt zeigt zwei Bilder. Das untere Bild auf das Blatt gedruckt, ist eine Fotografie, vermutlich aufgenommen in den 1950er Jahren. Schwarz-weiß, die Stadtlandschft im Hintergrund leer. Darauf zwei Männer, gebeugt über eine Treppe, darauf ein Objekt, unförmig mit Blättern auf schwarzem Grund. Sie beschauen das Bildobjekt darüber ein Bild, angebracht als Objekt schwebend vor dem Blatt, unförmig geschnitten, der Anriss einer Treppe, vor schwarzem Grund Blätter oder Farne. Die Kästen lassen Raum.

Im richtigen Abstand vor den Kästen, am Boden, ein Monitor, ein quadratischer Kasten, ein Würfel. Der Schirm zeigt eine kristallin-wächserne Fläche vor schwarzem Grund, Texture, undefinierbar, unförmig, unkenntlich, klein im Verhältnis zum Bild, links oben, unten, unten nach oben, läuft also kaum merklich langsam über den Schirm, in seiner wiederkehrenden Bewegung von unten nach oben. Loop, Looping. Der gleiche Würfel im rechten Winkel der Schirme zueinander, ein paar Meter durch den Raum. Vielleicht Fussnote für. Der weitere Verlauf des Raumverortungsversuchs streckt sich in der gleichen Langsamkeit durchs Bild, unten nach oben. 1StundevieleMinuten Fliesstext in sich verdichtenden Ableitungen. Das Programm sprach den Text, das Programm hörte den Text, das Programm schrieb den Text, das Programm sprach den Text, das Programm hörte den Text, das Programm versucht Zusammenhänge herzustellen, der Text löscht sich in der Überlagerung von Informationen immer weiter aus.

Ein schwarzer Silikonguss auf zwei Aluminiumschienen, rechts darüber. Vielleicht Anmerkungszeichen für. Im Guss der Anriss einer Treppe. Wirkt schwer, verdichtet, steigt aus dem Wasser, glänzt. Etwa 120cm Unterkante, 8cm knapp vor der Wand. Eine Figur aus schwarzem Silikon weit rechts des rechten Acrylglaskastens, im richtigen Abstand. Ein Objekt aus schwarzem Silikon diagonal gegenüber einem schwarzen Monitor. Einem kristallinglänzenden.

Der erste Satz ist wie der zweite. So ähnlich findet sich dieser Satz in dem ausgestellten Text, der einen Aspekt der Arbeit darstellt: Wiederholung und Differenz. Er beschreibt unsere Perspektive auf die eigene fotografische Arbeit mit Archiven und zugleich eine Handlungsanweisung im Umgang damit. Ausgangspunkt des Textes sind Verortungsbegriffe als permanenter Versuch der Standortbestimmung in den sich durch Transformation und Kontextverschiebung verändernden Informationsräumen. In diesem Prozess der Überschreibung führt die künstlerische Methode der automatisierten Wiederholung zu immer neuen Spielräumen der Interpretation und Umwertung, womit die Arbeit kein retrospektives Phänomen allein beschreibt, sondern ebenso eine aktuelle, zeitpolitische Beobachtung.

Die Installation bildet ein Netz von Bezüglichkeiten und Infragstellungen. Zwischen den Objekten, den genau bemessenen Abständen zueinander, zwischen den Materialzuständen und dem was die einzelnen Bestandteile der Installation zeigen, auf den Wegen zwischen ihnen, den Wiederholungen und den Differenzen, den Gleichheiten und Abweichungen liegt die Arbeit. Das Zentrum der Arbeit ist keines.

Studio 1. Kunstquartier Bethanien. Goldrausch 2017

Gummi gegossen, zwei Videos (1x90 min, 1x3 min loop)

Collage, Textarbeit in 14 Seiten, Messing

2017

Ein Text zur Arbeit von Robin Detje,

2017

DAS HAUS SCHIESST ZURÜCK

„Früher begann der Tag mit einer Schußwunde“ – Titel eines Prosabandes von Wolf Wondratschek, 1969

„... und es ist falsch überhaupt mit diesen Leuten zu reden, und natürlich kann geschossen werden.“ – Ulrike Meinhof, 1970

„Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen!“ – Adolf Hitler zum deutschen Überfall auf Polen, 1939

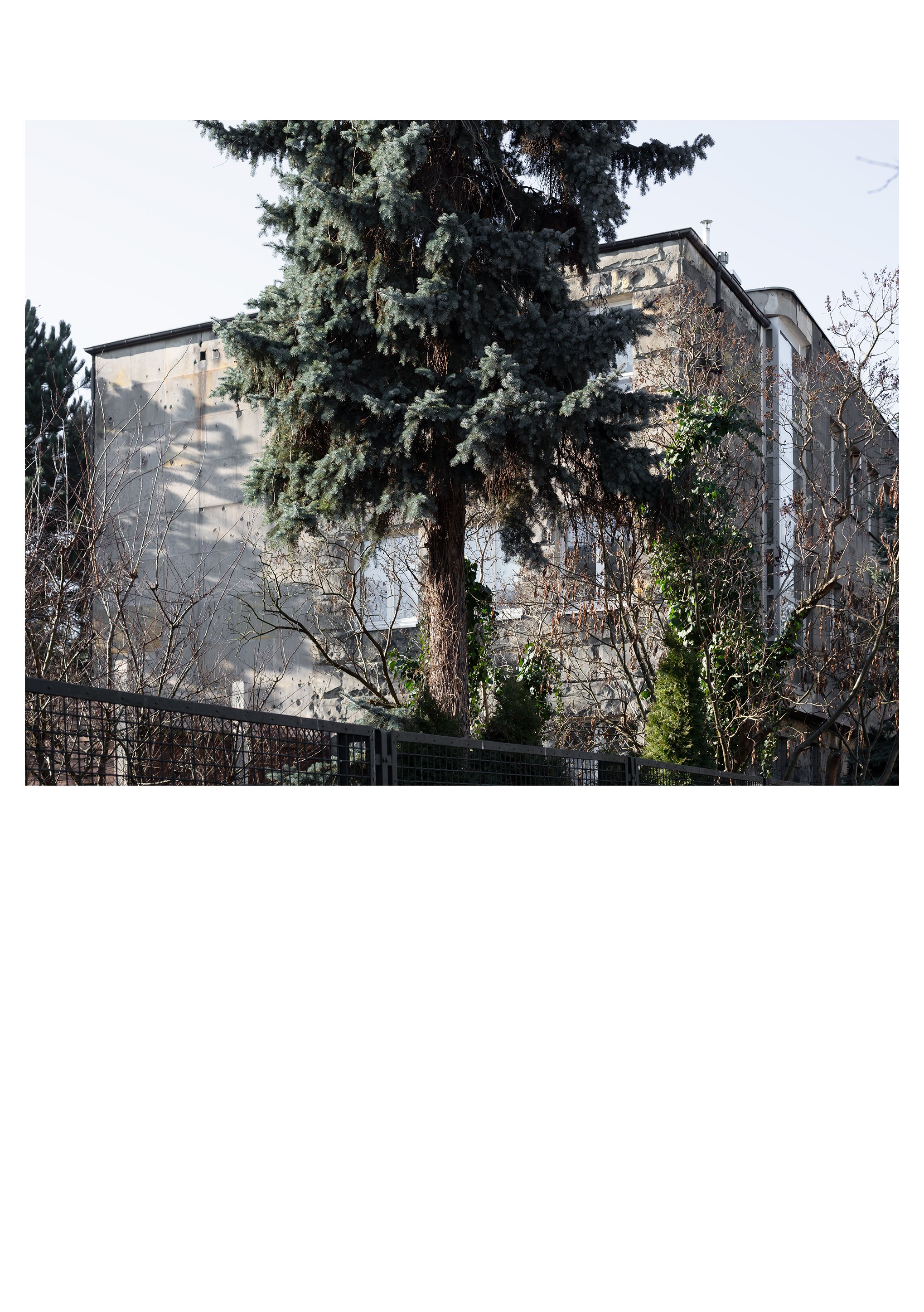

Früher begann der Tag mit einer Schusswunde auch für Häuser, auch in Warschau, Kugeln aus den Läufen deutscher Soldaten und polnischer Aufständischer, wobei auch das Haus, auf das natürlich geschossen werden kann, als Setzung schon ein Gewaltakt ist, schon Gewalt in sich speichert, gestalterische Gewalt, städteplanerische Gewalt. Das Gestalten ist ohne Gewaltakt unmöglich, es gibt keine gewaltfreie Gestaltung. Kreativität ist Krieg.

Die Gewehrkugel tut dem Haus neue Gewalt an, reißt die Fassade auf, setzt einerseits Gewalt frei, nistet sich andererseits ein im Mauerwerk, das ihre Gewalt speichert, sie der gespeicherten Gewalt hinzufügt. Stein, Mörtel, Putz bilden ein Gefäß.

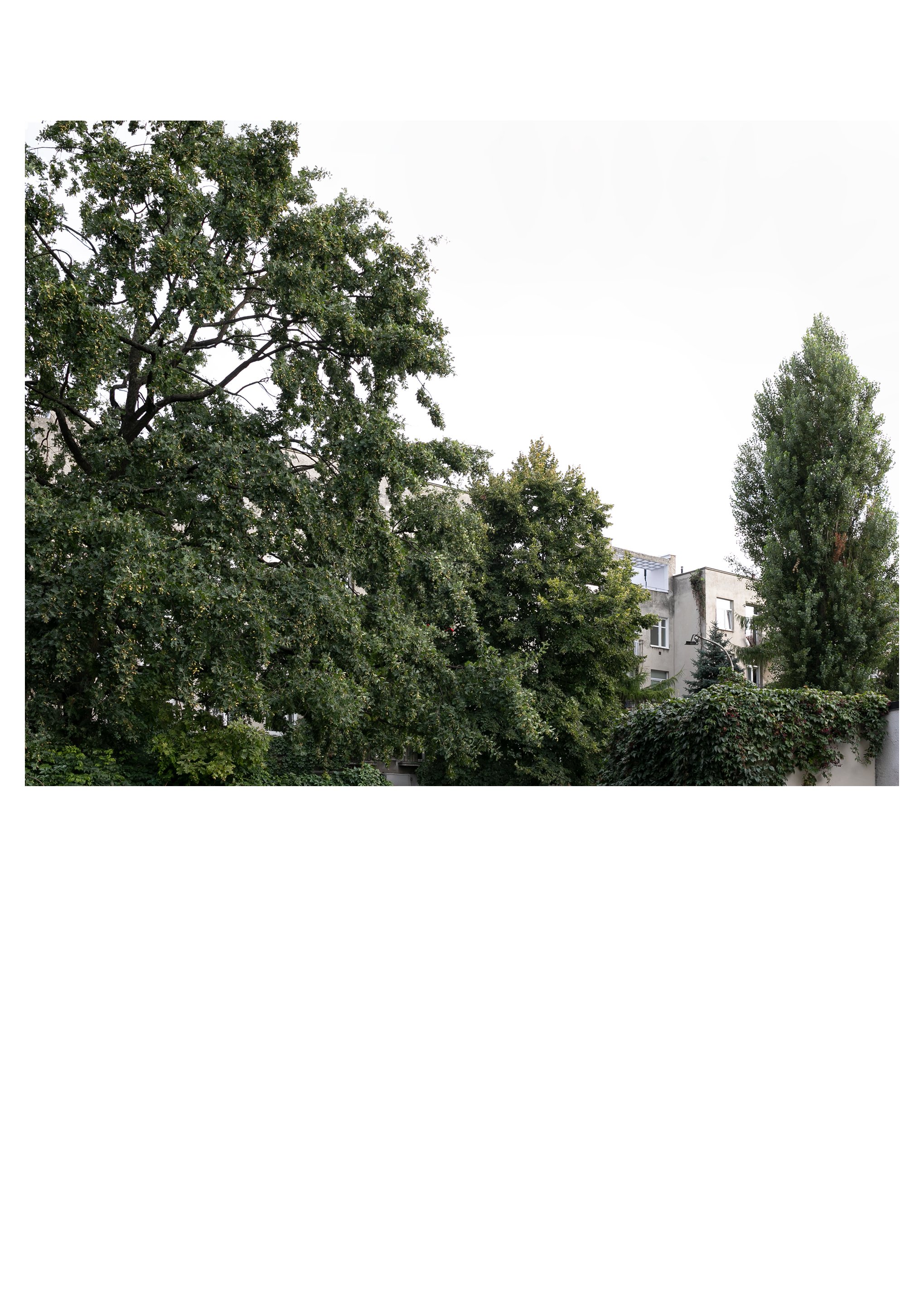

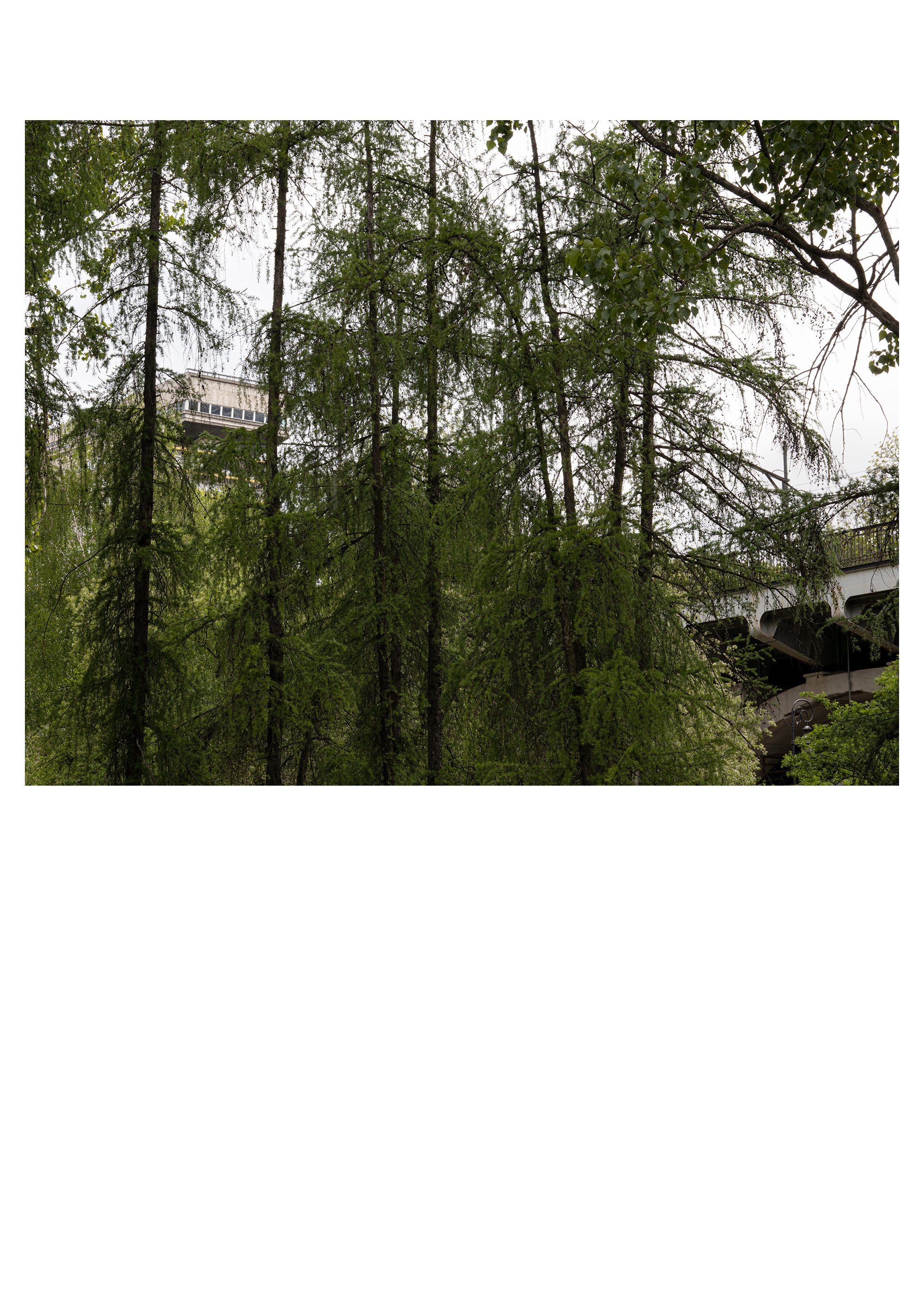

Die Künstlerin Maja Wirkus, aus Warschau und Stuttgart, will die Einschussnarben ausgießen und invertiert ausstellen, sie umkrempeln, diese Lücke, in der sich die Gewalt ausdrückt, die dem Haus angetan wurde, sich aber auch die erahnen lässt, die vom Haus ausgeht. Sie wird die Gewalt aus dem Haus ziehen, es geht nicht anders. Als Fotografin schießt sie Bilder von Häusern, auch das ein Gewaltakt, ein Schuss ohne Waffe, Wunden und Narben, weiße Folter sozusagen. (Obwohl man Fotos von Häusern zum Spaß natürlich Narben nennen kann.)

Die schießende Künstlerin Niki de Saint Phalle hat sich auf heißblütige Weise von einer Erfahrung selbst erfahrener Gewalt befreien wollen. Weil sie tot ist, können wir sie nicht mehr fragen, ob es ihr gelungen ist. Sie war vielleicht eine Kunstterroristin der Selbstverwirklichung. Ulrike Meinhof war eine blitzende deutsche Intellektuelle, bevor sie das Schießen für erlaubt erklärte, in einem Gewaltakt auch gegen sich selbst, gespeist vielleicht auch aus der angesammelten, gespeicherten Hitlergewalt. Und Wolf Wondratscheck wollte sich aus der Gewalt, die damals Bonnie-und-Clyde-mäßig Mode war, einfach als Macho etwas Schickes schneidern.

All das lässt Maja Wirkus kalt. Hier geht es um Verdichtung, nicht um Befreiung. Um Form. Der weiße gehärtete Beton, mit dem die Künstlerin arbeitet, hat eine Anmutung von Marmor, von rätselhaft schwerer Kernseife. Alles Menschelnde ist diesem Werkstoff fremd. Der Gegenpol dieser Bildhauerin wäre vielleicht ein Hrdlicka, der an die Befreiung der menschlichen Form („des Menschlichen“) aus dem Stein glaubt. Bei Maja Wirkus wird immer mehr hineingepackt in ein Steingefängnis, das dann ein Bild ist für die Dichte der Bedeutungsschichten und -partikel, die uns umgeben und bedrängen, denen wir nicht entkommen. Datendichte, Wissensbeton und Infoeisen.

Im Schaffensprozess werden die Dinge, die oft nur Erinnerungen an Vorgänge sind, durch endlose Stufen der Verarbeitung gejagt, jeder Art romantischem, „organischen“ Urzustand so weit wie möglich entfremdet, bis sie zumindest auch als Bilder des Schreckens dastehen, eines inneren und äußeren Schreckens. Sie dort stehen zu lassen, den Schrecken anzuerkennen, die Entfremdung, die Bedeutungsdichte, kann eine Befreiung sein. Das Wagnis, sich zu ergeben, kann eine Befreiung sein.

Der deutsche Überfall von 1939 hat Polen umgekrempelt. Der Zusammenbruch des Kommunismus hat Polen umgekrempelt. Die protofaschistische polnische Regierung der Gegenwart droht eine neue Umkrempelung der freiheitlichen Ordnung an, und vor dem inneren Auge sieht man neue Einschussnarben in alten und neuen Mauern. Maja Wirkus krempelt eine Mauer um. Sie erlaubt ihr ein Bild der Gegengewalt: Die dem Stein gerissene Lücke wird mit Eisen ausgefüllt, nach außen gekehrt. Das Haus schießt zurück. Das Haus kotzt seine Wunde aus.

Umgekrempelt werden, ohne gefragt zu werden. Dass einem Gewalt angetan wird von der Weltgeschichte, hinterlässt Wunden, die sich nicht so einfach abbilden, nicht so einfach ausgießen lassen. Hier wird unter anderem auch die Erfahrung, umgekrempelt worden zu sein, zu Eisen und Beton.

Robin Detje, 2017